2025年7月19日是周六,对于中国计量大学第二届语言文化夏令营4周项目的学员们来说,结束了一周密集而又充实的语言课、文化讲座和非遗体验活动,期待已久的上海城市文化体验之旅开始了。早上七点半,火红太阳已经无法掩饰炎炎夏日的威严,夏令营的7名学员已经从方圆楼汇入文泽路地铁站的人流,在一股清凉中与等候在此的蒋进国老师一道,开启上海文化参访之旅。李丰源博士和刘懿瑶助教在杭州东站与大家一起登上高铁,50分钟后,一行人已经走出上海南站熙攘的出站大厅。同站换乘地铁1号线,9分钟后,衡山路站出口的阳光就映入眼帘。淮海中路人行道上人流穿梭不息,茂密的梧桐树下凉风习习,密集的蝉声此起彼伏。转角处,武康大楼独特的船形三角轮廓赫然进入视野。这座融合法兰西文艺复兴风格与中式骑楼智慧的建筑,成为学员们理解海派文化“海纳百川”特征的生动起点:开放包容、中西合璧、务实创新、多元融合。夏令营魔都之行的流动的风景线,就从这里一路延伸。

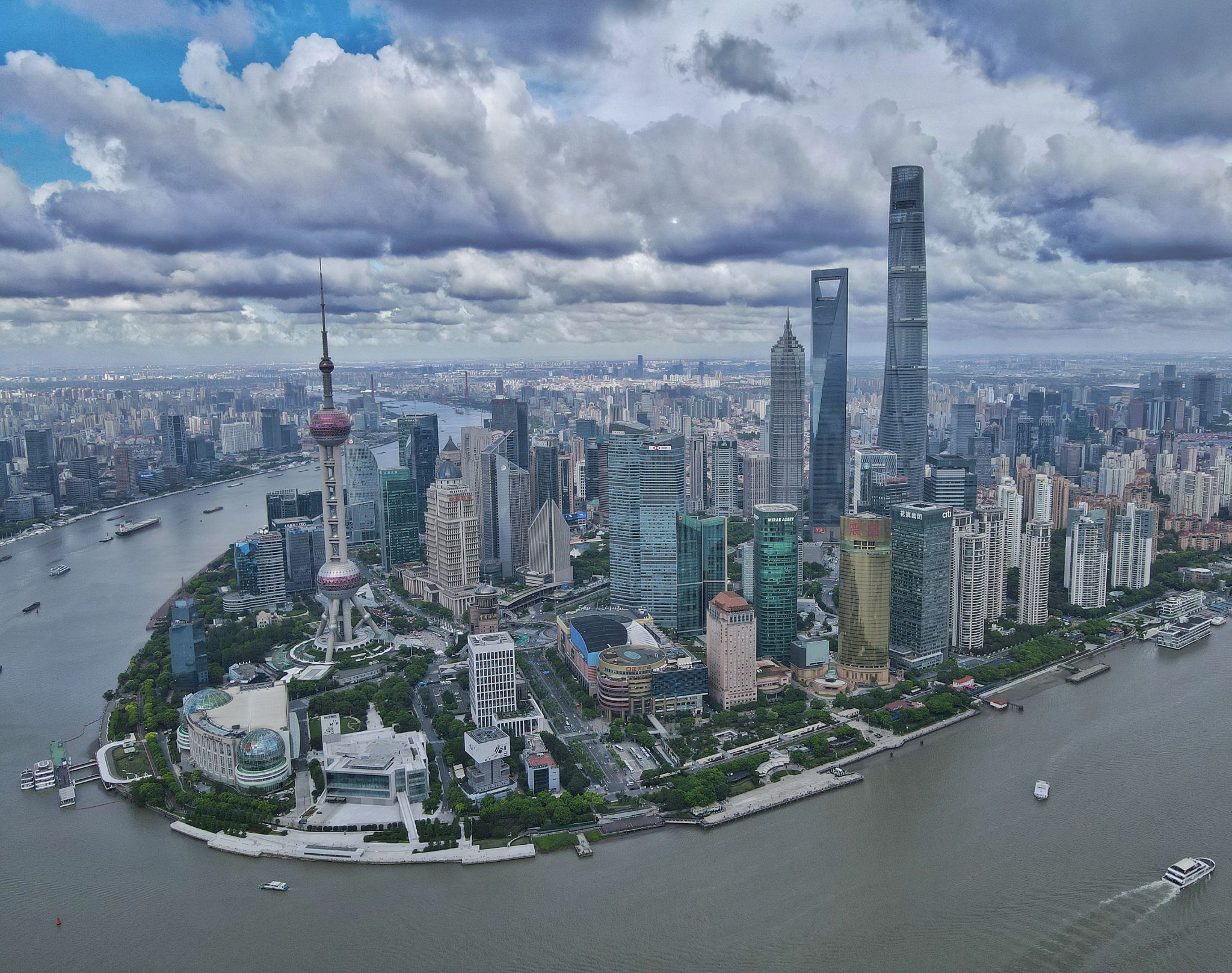

2025年7月19日的上海陆家嘴

午间烟火武康楼

始建于19世纪20年代的武康大楼距今已有百年历史,该公寓是法国文艺复兴风格与现代主义风格融合的典型建筑,是东西方文化碰撞交融的典范。作为上海近现代城市生活与文化艺术的见证,武康大楼本身就是一部“活着的历史”,频繁出现在电影、电视剧与摄影作品中,是上海市民情感中的城市地标与怀旧地景。

学员们在武康大楼前合影

泰林武康大楼街角的Baker&Spice点餐

穿行于武康路周边的街巷,午餐的选择权交到了学员手中。领队李丰源推荐了街角的Baker&Spice,他熟悉这里烤得焦香的三明治和新鲜食材。住在意大利的捷克女孩敏夏(Michela Belotti)眼睛一亮:这里可能有她抵华后尚未寻获的那杯理想的咖啡。一杯醇香入喉,果然不错,她向李丰源竖起大拇指。而在几步之遥,泰林(Adela Srchova)、林溪(Linda Hajkova)和阿加塔(Agáta Lorencová)三位初到中国的捷克女孩,却对刚才路过的那家饺子馆念念不忘。她们决定折返回去,点上一大盘素馅饺子。刚出锅的饺子白白胖胖、热气腾腾,配上地道的番茄炒鸡蛋和清炒西蓝花,要说能抚慰淮海中路烈日下行走之后的辘辘饥肠,可能找不到比这更好的待客之道了。女孩们品尝美味的幸福感写在脸上,是对自己选择多走一个街区的最好肯定。同一片街区,咖啡的醇厚与饺子的鲜香交织,流动的风景线里,是不同文化背景下的个体,在烟火日常中寻找属于自己的舒适与惊喜。

淮海中路东北饺子馆的午餐

林溪说:非常好吃!

霞光穿越九曲桥

午后,地铁将一行人载入繁华的南京东路。漫步至黄浦江,这里仿佛一条时空走廊,是近代以来中国社会变迁最生动的注脚,近两百年的历史都陈列在两岸。一江两岸,半部中国近现代史。浦东玻璃幕墙书写当代崛起史诗,浦西花岗岩镌刻百年风云跌宕。黄浦江对岸的摩天大楼是中国改革开放成果最直观的体现,而脚下的万国建筑博览群无声诉说着历史。哥特尖顶、巴洛克雕花、新古典主义门楣与新中式元素交织,海关钟声仿佛仍在回响着上海接纳全球贸易的往昔,而飞檐斗拱与吉祥纹样则彰显着深厚的文化主体性,坚实的灰白大理石墙壁共同构成了中国近代开放与转型的物质见证。学员们在近现代建筑群的长卷中穿梭,感受着超越时空的中西对话以及“和而不同”的东方智慧。这份凝固的壮美,恰为理解流动的文明互鉴提供了可以触摸的现实纹理。

学员们在外滩留影

外滩的近代建筑群

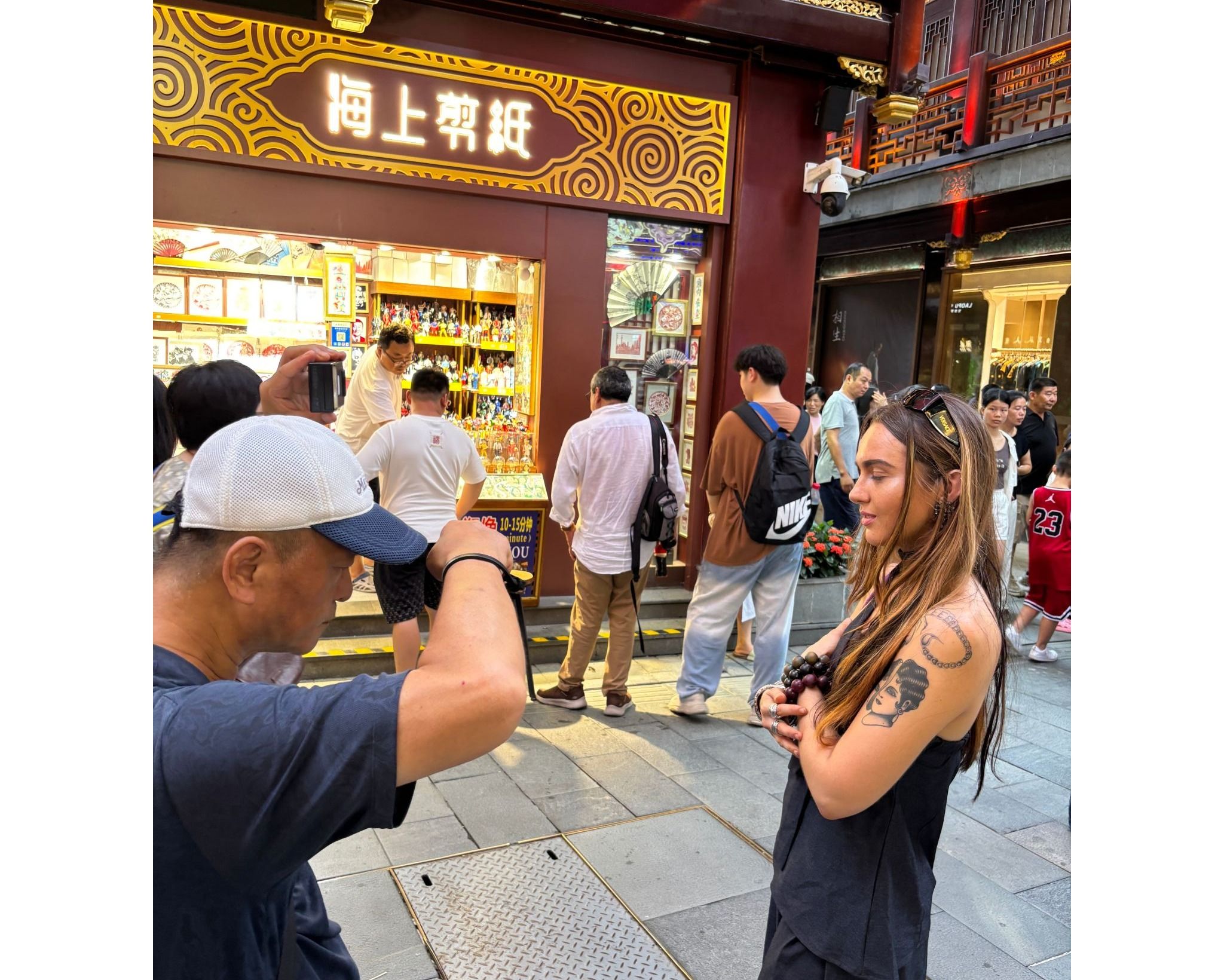

下午四点,学员们步行抵达豫园老街和城隍庙街区,这里时空流动感更为奇妙。如果要体验明清江南建筑基底与当代中国市民文化的活态传承,要感受老城厢的日常生活与二次元破壁共舞的艺术魅力,要寻找上海传统文化和流行元素交融共进的打卡地标,这里可能是不二之选。飞檐斗拱下品茶听曲,市井商铺里触摸剪纸泥塑,在香火鼎盛的庙宇与烟火缭绕的食肆中,活色生香的中国文化以穿越历史的形态展现在眼前。火红晚霞映衬着远处摩天楼的天际线,升腾的烟火和川流不息的游客填满了九曲桥的石阶,想找一块独属于自己的风景实在很难,拍一张只有自己身影的照片更难。生活就是如此,我们是他人生活的背景,学员们也成了他人镜头里的风景。敏夏被摄影师邀请留影,泰林与伙伴则被热情的中国阿姨拉入同框。

敏夏被街头摄影师拍照

泰林和阿加塔被中国阿姨邀请合影

59岁的严科(Jan Kočvara)是本届夏令营里最年长者。他在九曲桥前翻出手机里2023年10月与哥哥在此地的合影,请蒋老师在相同位置为他再拍一张。“捷克共和国有时差,过一会我会把照片发给他。”两年前那张合影里,他和哥哥靠在九曲桥的石栏前,游人比今天少多了。严科和哥哥都喜欢旅行,上次他的哥哥提议来中国,他们住在上海的holiday inn酒店15天,几乎走遍了上海的大街小巷。故地重游,他感慨说,只有两年的时间,上海和杭州街头新能源汽车更多了,而在捷克新能源汽车比燃油车昂贵许多。他所住的城市里有1.6万居民,电动汽车只有十几辆,目前只有三个公共充电站。老照片与新影像,传统飞檐与现代楼宇,在九曲桥畔交汇,流动的时光在此刻有了具象的刻度。

2023年10月严科和哥哥在九曲桥前

2025年7月19日严科在九曲桥前

与“帅”相遇豫园街

晚餐的香气将众人引向校场小吃街。敏夏与Bedrich Stepanek等人分享着一大盘披萨。身高1米93的Bedrich是曾经是捷克水球国家队成员,他肩膀宽大,肌肉健硕,走在街上就像是一座山,用“高大威猛”这个中文词汇形容再合适不过了。捷克水球国家队的成绩属于欧洲的中等水平,在世界排名大概三十位左右。欧洲人喜欢玩水球,几乎垄断了水球顶级赛事的八强。在中国,水球这项运动还处于起步和普及初期阶段,是相对小众的运动,他来中国一年多的时间里都没有机会玩水球。他是关照别人的暖男,在外滩合影的时候他悄悄微曲双腿,看起来不要太突兀。他刚结束在西北工业大学航空航天工程专业大一的学习,接下来他要返回欧洲攻读学位。他很喜欢中文,想在离开中国之前借夏令营巩固、复习和提升自己的汉语。他和别的“老外”不一样,至今没取中文名,他觉得自己捷克名字的发音又很多弹音,大部分中国人都无法正确拼读,而中文直译“床富”不好玩。刚才逛文创店为朋友买了几张明信片,趁大家不注意的时候买了一枚“帅”字胸章。当他在人群中出其不意地地亮出 “偷偷”买的这枚胸章时,大家都笑了。“绝对适合你!”泰林笑着为他别上。在豫园老街那条玫瑰粉色绸带装饰的夜空下,肌肉暖男留下一张帅气自豪的瞬间。人生就是这样充满淡淡的遗憾,运动健将和飞天梦想总有一些扞格。高个子让他没有机会当宇航员和飞行员,所以学习的专业是为宇航员和飞行员的提供技术服务。另外,西工大和计量大学方圆楼的床对他来说都太小了。西工大的航空航天技术专业是国内首屈一指的,不过西工大这一年的学分在欧洲还不被认可,他还要继续在荷兰Technische Universiteit Delft学习三年才能拿到本科学位。好消息是, 荷兰的床有2.2米长,他可以轻松躺下啦。

学员们在文创店挑选礼物

带着“帅”胸章的Bedrich

最抚人心松月楼

18岁的斯洛伐克少年维克多(Viktor Čech)是本届夏令营里最年轻的学员之一。这是他第二次来上海,上次陪同他来中国的父亲前不久背部受伤,不能长途飞行,他决定一个人来。他在城隍庙兜了一大圈,头发上满是喷淋降温系统飘下的水雾,发现豫园的中国菜品和各种小吃琳琅满目,一时无从下手。想在喧嚣的烟火气和川流不息的人海之中找到没吃过又有一点上海特色的食物,对他来说实在有些困难。他经常和家人保持联系,一再和家人说这里很安全,不用担心,但父母对他还是非常挂念。来中国第二天晚上,参加完李江老师家的家庭晚宴之后,他第二天给家里打电话,告诉家人他参加了一场令人难忘的中国家宴。看到在校场街来回转悠拿不定主意的维克多,蒋进国老师站在松月楼面点窗口前向他招手,把一颗热腾腾的烧麦放到他的手心。烧麦的馅儿是加了酱油带着咸味的糯米,外皮是晶莹剔透面粉。清瘦的捷克少年第一次品尝这咸香软糯的上海点心。中国人将大米和白面两种食物分开加工然后融合在一起,彼此分离又紧紧相依。这种生活哲学和思维方式,他可能一时间还难以理解。他立刻请蒋老师将“烧卖”记入自己的手机备忘录。这是他学习鲜活中文的秘诀。他认为,在当下的中国日常生活中随时随地用心记录和分析,是学习中文最好的方法之一。因为中国朋友聊天时随口说出的那些他没学过的新词,就是正在使用的最鲜活词汇,可能比教材上的词汇更地道、更有生命力。早上在杭州东站遇到助教刘懿瑶开始,两个年龄相仿的年轻人就开始聊天,他们探讨了“大叔”“大哥”“大姐”“弟弟”“小姐姐”“小孩哥”的使用场景及其微妙的区别。他的中文水平可能已经达到了HSK5级,但是因为在斯洛伐克的汉语考级考点非常少,他没有机会拿到汉语水平的成绩单,他准备将来到奥地利去参加测试。蒋老师推荐他尝尝“荠菜包子”,他毫不犹豫加入松月楼面点窗口的长队。冒着热气的包子一口咬下,荠菜的清甜混合芝麻油的醇香,让他连连点头:“好吃极了!”

豫园松月楼前

维克多和李丰源博士交谈

百年老店的中式点心和披萨薯条混搭在一起,学员们就这样吃好了晚餐。夜色渐深,学员们在地铁站道别。泰林、敏夏和Bedrich等第一次来上海的学员准备多住一晚,继续探索璀璨的外滩,维克多与严科则随李丰源和蒋进国踏上归程。复兴号像银龙一样划过杭嘉湖平原的夜色,又一个50分钟后,返杭的一行人抵达杭州东站。维克多换乘地铁回到中国计量大学方圆楼宿舍时,时针正好指向晚上十点半。从武康路的咖啡香到豫园的荠菜鲜,从外滩的百年钟声到老城厢的绚烂晚霞,无缝衔接的高铁、地铁、网约车、小黄车,连接了世界和中国计量大学方圆楼。这一日上海之行的丰富与高效,被一张无缝衔接的交通网稳稳托住。当西方仍在探讨高铁的环保性时,中国已用占全球三分之二的里程,以远低于欧洲的造价与碳排放,重塑了时空的概念。飞驰的银龙恰似当代中国发展的微缩景观,以交通网为骨骼、数字化为神经、可持续发展为血液,让长三角化为通达世界的立体坐标。严科、Bedrich、维克多、敏夏、泰林,每一个人都有独一无二的故事,但他们共同拥有2025年7月19日的上海故事,他们的上海故事用淮海中路的蝉鸣谱曲,被外滩吹来的盛夏的凉风镌刻,定格在中国计量大学第二届中国语言文化夏令营的美好记忆中。